|

| △ 1.png |

(서울=포커스뉴스) 문화재청은'안동 풍산류씨 금계재사'를 국가지정문화재 중요민속문화재로 지정했다. '대전 동춘당 고택'과 '대전 소대헌과 호연재'는 중요민속문화재로 지정 예고하였다.

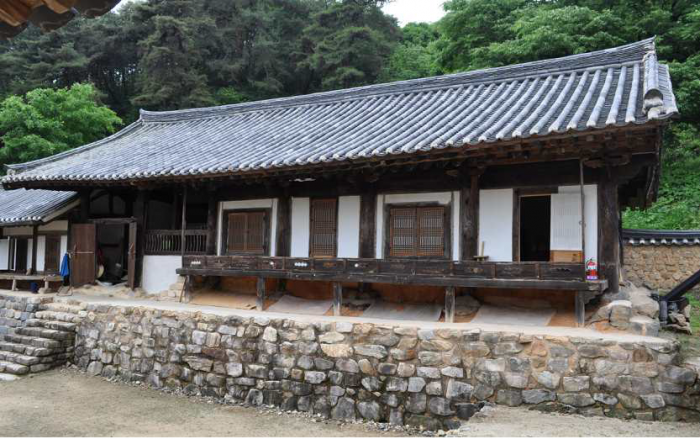

중요민속문화재 제288호로 지정된 '안동 풍산류씨 금계재사'는 서애 류성룡(1542~1607)의 부친인 입암 류중영(1515~1573)의 묘소를 수호하고 묘제를 지내는 곳이다. 16세기 중반 이전에 사찰로 사용하던 건물(숭실재)을 인수하여 사용하다가 18세기 초부터 영모루, 대문간채 등 여러 건물을 지어 현재 모습을 갖췄다.

금계재사는 안동시 서후면 성곡리 능골 안쪽에 위치하며 주변에는 '안동권씨 능동재사'(중요민속문화재 제183호), '권태사 신도비'(경상북도 문화재자료 제63호), '권태사 권형 묘사' 등 재사와 묘소가 있어 이 골짜기를 큰 무덤이 있는 골짜기라는 뜻의 '능골'로 부른다.

앞에서 뒤로 갈수록 높아지는 전저후고(前低後高)형 대지의 전면에 중층의 두 누각(영모루, 소루)이 높고 길게 자리하며 그 뒤로 숭실재와 동부속채가 누각과 마주 보며 놓여 있다. 그리고 그사이의 앞쪽 마당 좌·우측에는 각각 대문간채와 동재가 배치되어 전체적으로 튼 'ㅁ'자형을 이룬다.

금계재사에는 사찰에서 재실로 변화‧증축되어가는 과정 등이 잘 남아있다. 특히 숭실재는 기둥 위에만 공포를 올린 주심포(柱心包) 양식과 인방(引枋)을 은폐한 벽체 구성, 영쌍창(楹雙窓) 등 17세기 이전 건물에서 주로 찾아볼 수 있는 요소를 지녀 건축사적 가치를 지니고 있다.

아울러 풍산류씨 문중은 문중 재사를 담당하는 족회소(族會所)를 두어 조상의 묘소를 관리하고 조상을 숭배하는 것을 문중 내부적으로 전승할 수 있도록 했다. 그리고 족중입의(族中立議) 등의 문서를 통해 후손들이 조상을 모시는 법을 기록으로 남기는 등 유교적 이념의 확립과 조상숭배 의식을 잘 보여주고 있으며, 현재도 후손에게 거의 그대로 전승되고 있다.

중요민속문화재로 지정 예고된 '대전 동춘당 고택'(현 대전광역시 유형문화재 제3호 '회덕 동춘 고택')은 조선 후기 기호학파의 대표적인 학자인 동춘당 송준길(1606~1672)의 5대조 송요년(1429~1499)이 15세기 후반에 처음 지었다고 전해진다. 이후 몇 차례 옮겨 지었으며 현재는 1835년 중건할 때의 모습으로 남아 있다. 임진왜란 이전 충청지역 살림집의 흔적을 유추해 볼 수 있는 희소성이 있고, 상량문(上樑文) 기록 등을 통해 변천 과정을 명확히 알 수 있다.

중요민속문화재로 지정 예고된 '대전 소대헌과 호연재'(현 대전광역시 민속문화재 제2호'송용억 가옥')는 동춘당 송준길의 둘째 손자인 송병하(1646~1697)가 1674년 분가해 건립한 고택으로, 송병하의 아들 소대헌 송요화(1682~1764)가 1714년 옮겨 지어 현재에 이르고 있다.

이 고택은 조선 중기 대전지역의 살림집을 이해할 수 있는 건축적 가치를 지니고 있다. 충청지역에서는 보기 드물게 큰 사랑채와 작은 사랑채를 동시에 갖추고 있으며, 큰사랑채는 양통집 구조이다. 대청을 한쪽에 두는 방식이나 안채의 마루방과 툇마루 등을 전면뿐만 아니라 사방에 다양한 크기로 배치하는 양식은 지역적 특색을 나타낸다.

☞인방(引防): 기둥과 기둥 사이에 건너지르는 부재. 기둥을 잡아주는 역할을 함

☞영쌍창(楹雙窓): 문이 두 개인 쌍창(雙窓)의 중간에 문설주를 둔 것

☞상량문(上樑文): 건물을 새로 짓거나 고쳐 지은 내력 등을 적은 글안동 풍산류씨 금계재사 숭실재 정면.<사진제공=문화재청>대전 동춘당 고택 사랑채 전면.<사진제공=문화재청>대전 소대헌과 호연재 큰사랑채 정면.<사진제공=문화재청>

[ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]