건물관계인, 성실관리 법적의무 이행해야…정기점검체계와 소방특별조사제도 개선 시급

|

| △ 2016021900104059617_4 |

#1. 1월 22일 건국대학교 학생회관

화재 진압을 위해 비치해 놓은 소화기가 엉뚱한 데 사용되고 있었다. 소화기는 문을 고정시키기 위한 ‘지지대’였다. 원래 소화기가 있어야 할 곳은 텅 비어 있었다. 4층 상황도 마찬가지였다. 총 일곱 대의 소화기 중 두 대가 벌러덩 눕혀진 채로 문을 괴는데 사용되고 있었다. 3층에서는 압력표시계가 0을 가리키는 소화기도 발견됐다. 압력이 0이면 소화기는 분사되지 않는다. 건국대 관계자가 기자와의 통화에서 “모든 건물을 잘 관리하고 있다”고 밝힌 것과는 딴판이었다.

건국대 학생회관은 2015년 1월, 2013년 8월 두 차례 화재가 발생한 바 있다. 2013년에는 5000만원의 재산 피해가 있었고 학생 5명이 연기를 흡입해 병원으로 이송되기도 했다. 그나마 방학 기간이어서 피해가 더 확산되지 않은 것이 이 정도였다. 학생들이 많은 학기 중이었다면 인명 피해는 더 커졌을 가능성도 존재한다.

#2. 1월 28일 세종대 영실관

2013년 황산 폭발 사고로 화재가 발생했던 세종대 영실관 역시 소화기 관리가 미흡한 것은 마찬가지였다. 무려 19년 전인 1997년에 제조된 소화기가 두 대나 있었다. 월별 점검표는 제대로 관리되고 있지 않았다. 소화기 푯말만 남은 채 있어야 할 소화기는 보이지 않았다.

#3. 1월 28일 고려대 제2공학관

고려대는 2015년 12월 제2공학관에서 두 차례나 화재가 발생했다. 그러나 화재 이후 관리는 불이 났던 6층에만 집중된 듯 했다. 6층의 소화기는 모두 최근 구매한 것이며 깨끗하게 비치되어있던 반면, 2층과 3층의 소화기는 엉망이었다. 2,3층에는 ‘문 지지대’로 사용되고 있는 소화기가 각각 한 대, 두 대 있었다. 안전핀이 뽑힌 채 방치된 소화기, 1996년과 1997년에 제조된 소화기도 발견됐다.

◆관리 미흡으로 ‘골든타임’ 놓칠 우려

우리나라 189개 대학의 총 재적 인원은 211만3293명이다. 학교당 평균 1만 명이상의 학생이 재학 중인 셈이다. 여기에 교직원 등까지 포함하면 대학에 상주하는 인원은 상당하다. 전국 소방서들은 유동인구가 많은 지역에 각별한 주의를 요구하고 있는데, 초기 화재 진압을 못할 경우 피해 규모가 막대해 질 수 있기 때문이다. 특히 안전 캠페인 등을 통해 초기진압 과정에서의 소화기 중요성에 대해 알리고 있다.

그럼에도 수많은 학생들이 머무는 대학은 가장 기초적인 소방시설인 소화기마저 소홀히 관리하고 있다. 2014년 10월 15일자 ‘건대신문’ 기사는 “제1, 2학생회관(학관)을 비롯한 학생자치공간의 소방시설물 관리는 다소 미흡한 면이 있다”고 학교의 철저한 관리를 강조한 바 있다. 기사는 “유독 소화기와 같은 소방시설물의 자리 이탈이나 분실이 잦다”, “동아리방 내부에 있는 소화기는 제대로 관리되지 않고 있다”며 관리가 미흡한 현실을 꼬집었다.

그러나 그로부터 1년 이상 지난 지금도 부실한 관리는 여전했다. 학교 측은 문제를 개선치 않고 미온적인 태도로 관리에 임하고 있었다. 박종탁 대구보건대 소방안전관리과 교수는 “계속 확인하지 않으면 정작 화재 났을 때 못 쓸 수도 있다. (의무적으로) 점검을 하도록 하는데 대부분 점검을 안 하고 관리가 안 되는 것이 현실이다”고 말했다.

최규출 동원대 소방안전관리과 교수도 “평소 이런 부실 점검 문제를 모르다가 화재가 나고 발견하는 경우가 많다”고 지적했다.

◆사용기한 넘기면 무용지물 돼

한국소방산업협동조합 등 민간에서 권고하는 소화기 사용기한은 8년이다. 그러나 이를 훌쩍 넘긴, 1990년대에 제조된 소화기들이 대학 곳곳에서 발견됐다. 분말 소화기의 주된 성분인 인산암모늄이 오래될 경우 굳을 가능성이 커 사용이 어려울 수 있다.

전문가들은 “소화기 권고 사용기한에 대한 시행령은 아직 준비 중에 있다”며 “소화기는 통상 너무 오래되면 제 기능을 다하지 못해 교체하는 것이 좋다”고 입을 모았다. 또 오래되지 않더라도 주기적으로 흔들어주고 압력을 체크하지 않으면 사용이 불가할 수도 있다고 지적했다.

대구 동부 소방서 소방대원 김 모씨는 “고층부나 공사장의 경우 물을 쓸 수 없어 소화기를 찾는 경우가 몇 있다”며 “(실제 화재 현장에서 소화기 쓰려고 했을 때) 소화기가 작동 하지 않는 경우가 열 번에 한번 꼴이다”고 밝혔다. 그는 소화기 관리 부실로 정상 작동이 안 될 경우 화재 진압의 골든타임을 놓칠 수도 있다고 했다.

소화기가 제자리에 없거나 문 지지대로 사용되는 것 역시 문제다. 위급상황에서 소화기를 찾는 것이 쉽지 않기 때문이다. 대학들은 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)이 지정한 바에 따라 소화기를 비치해 두긴 했지만 관리가 제대로 되지 않으면서 실제 현장 상황을 파악하지 못하고 있었다.

이외에도 압력계 이상으로 아예 사용이 불가한 소화기, 안전핀이 빠져 있어 소화기 이동시 갑작스럽게 분사의 위험이 있는 소화기 등 관리의 허점을 곳곳에서 확인할 수 있었다.

◆자발적 관리 선행돼야

‘화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(이하 소방시설법)’은 제 24조와 25조에 공공기관의 경우 월 1회 이상 외관점검을 시행하도록 했다. 그러나 대학들은 소화기를 일일이 점검하고 있지 않았다. 건성으로 훑어보는데 그치거나 발견한 사람에게 자진신고토록하는 것이 전부였다.

세종대 연구실 안전관리센터 주임 추 모씨는 “사실 여력이라는 게 있잖아요. 건물이 뭐 한 두 개도 아니고…. 자진신고하도록 시스템을 갖춰놨는데 사실 그게 잘 안되죠. 일일 점검인데 그거를 사용하는 부서나 공간이 있는 근처 사무실 또는 연구실, 실험실에서 자진신고하지 않으면 어쩌다가 발견되는 경우가 가끔 있죠”라고 인력 부족을 관리 미흡의 원인으로 꼽았다.

실제 대학들은 10명 미만으로 구성되는 담당부서가 소화기 전량을 관리하는 것이 어렵다고 얘기한다. 그러나 기자가 평균 30개 소화기를 꼼꼼히 살펴보는 데 든 시간은 불과 두 시간가량이었다. 각 건물의 관리자가 한 달에 한 번 살펴보는 식으로는 충분히 점검이 가능한 것이다.

소방시설법에 따르면 대학의 화재 예방 및 방어에 대한 책임은 건물관계인에게 있다. 그러나 책임 주체인 대학은 현실적으로 어렵다는 핑계를 대며 여전히 관리를 소홀히하고 있는 상황이다. 제진주 숭실사이버대 소방방재학과 교수(전 경기도소방재난본부장)는 “소방시설은 건물 관계인이 성실히 관리하는 것이 가장 중요하다”고 강조했다.

◆ 정기점검 체계 개선, 소방특별조사 강화

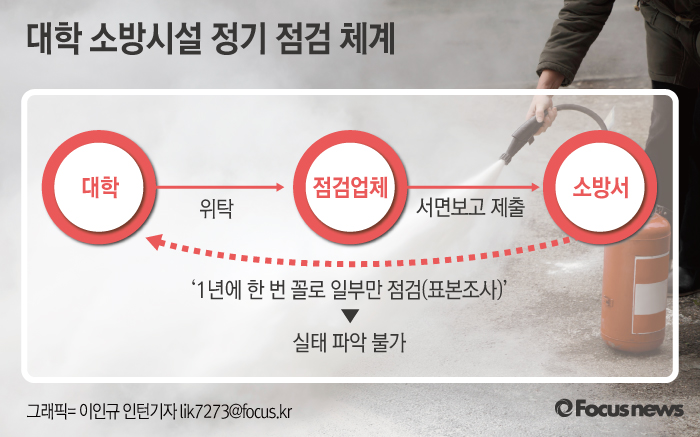

제교수는 대학을 포함한 특정소방대상물은 정기점검을 1년에 두 번 실시하는데 이 방식에도 문제가 있다고 지적했다. 정기점검은 종합 정밀 점검, 작동 기능 점검 두 종류인데 현재는 건물 관계인이 직접 업체를 선정해 위탁하고 소방서는 결과를 서면으로 보고받는다. 이런 방식으로는 업체가 건물주 눈치를 보고 지적 사항이 있어도 보고서에서 누락시킬 가능성이 있다. 그는 “‘을’ 처지에 있는 점검하는 관리사는 ‘갑’인 건물주의 말을 들을 수밖에 없다”며 “중대한 지적 사항이 보고서에서 누락될 수도 있다”고 덧붙였다.

제 교수는 소방특별조사 강화 등 제도적 보완도 필요하다고 강조했다. 소방특별조사란 소방대상물에 화재, 재난·재해 등의 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위하여 관계 공무원으로 하여금 조사하게 하는 것을 말한다. 제 교수는 “예전과 달리 소방특별조사가 거의 1년에 한 번 꼴로 이루어진다”며 인력을 확충해 불시 현장 점검을 늘려야 한다고 주장했다. 소방서가 직접 진두지휘하는 현장 점검을 통해 문제점이 발견되면 즉각 조치하도록 보완해야한다고 지적했다.세종대 영실관에는 1997년 제조된 소화기가 두 대나 있었다. 2015.01.28 류연정 인턴기자 고려대 제2공학관 역시 소화기 관리가 미흡하기는 마찬가지였다. 권고기한이 지난 소화기, 안전핀이 뽑힌 소화기, 몇 달 동안 손도 안 댄 것처럼 먼지가 수북한 소화기가 곳곳에서 발견됐다. 2015.01.28 류연정 인턴기자

[ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]