외교문서에 드러난 54년전 미-쿠바 단교의 순간

쿠바 "48시간내 인원 줄이라" 통보에 미국 "전원철수" 결정

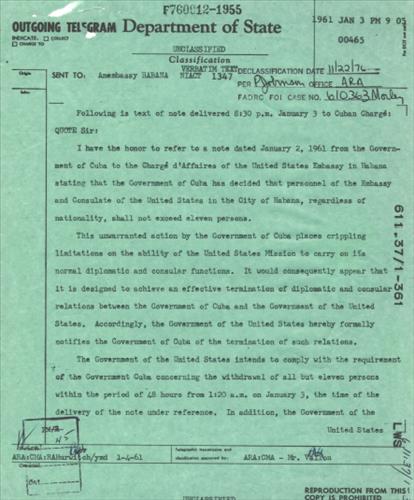

(아바나<쿠바>=연합뉴스) 노효동 특파원 = 지금으로부터 54년 7개월 전인 1961년 1월3일 오전 1시. 아나바 주재 미국 대사관에 쿠바 외교부로부터 한장의 외교문서가 날아들었다.

48시간 이내에 대사관 직원을 11명 이내로 줄이라는 내용이었다. 사실상 대사관을 폐쇄하라는 통첩에 다름 아니었다.

문서를 수령한 대리대사인 대니얼 브래덕은 곧장 크리스티안 허터 국무장관에게 긴급 전문을 보냈다. 그날 오전 드와이트 아이젠하워 대통령 주재로 소집된 국가안전보장회의는 격앙 그 자체였다. 신중론이 제기되기도 했지만, 아이젠하원 대통령은 단교(斷交)를 결심했고, 허터 장관은 그날 8시30분 이를 쿠바 외교부에 통보했다.

연합뉴스가 14일(현지시간) 미국 국립문서관리기록청으로 입수한 외교문서는 쿠바와 미국이 외교관계를 단절한 역사적 순간을 생생히 그리고 있다. 반세기가 넘도록 양국 관계를 '동면'시킨 이 짧은 외교노트의 교환 이면에는 양국 사이에 첨예한 경제적 이해의 충돌이 있었다.

1959년 1월 피델 카스트로가 미국이 후원하던 풀헨시오 바티스타 정권을 전복하고 혁명정부를 세우기 전까지만 해도 미국은 쿠바경제의 핵심인 설탕산업과 전화·전기·철도 등 사회간접자본의 50% 이상을 소유하고 있었다.

그러나 카스트로가 혁명 이후 농업 개혁과 함께 미국인 소유 산업의 국유화를 추진하면서 상황이 바뀌었다. 카스트로는 그해 5월 대표단을 이끌고 미국 워싱턴D.C.를 방문했고, 리처드 닉슨 당시 부통령에게 개혁의 청사진을 들이밀었다.

애초부터 쿠바 혁명정부를 못마땅하게 여겼던 미국 정부는 이때부터 카스트로 정권을 압박하기 시작했다. 쿠바의 농업과 사회간접자본 분야에서 미국의 기업들이 부당한 대우를 받고 있다는 불만의 메시지를 카스트로에게 지속적으로 보냈다.

그러나 카스트로는 미국 기업활동에 계속 간섭하고 국유화에 드라이브를 걸었고, 급기야 미국은 설탕수입을 중단하고 원유 공급을 끊기에 이르렀다. 쿠바 경제는 즉각 대혼란에 빠졌다. 미국의 금수조치에 쿠바는 서서히 사회주의 대국인 소련으로 기울기 시작했다.

아이젠하워 대통령은 은밀히 1960년 초반 은밀히 중앙정보국(CIA)을 동원해 쿠바 망명자들이 주도하는 정권 전복 작전을 지시하기도 했다. 그해 10월 양측의 긴장은 정점으로 치달았다. 미국이 모든 형태의 대(對)쿠바 수출을 금지하자 쿠바는 두 명의 미국 외교관이 테러 행위를 조장했다는 이유로 체포해 추방하는 '맞불'을 놓았다.

이런 상황에서 1961년 1월 3일 미국 대사관 직원을 줄이라는 쿠바 외교부의 통보는 외교관계 단절의 메시지였다.

당일 쿠바에 주재하던 외교관이었던 웨인 스미스씨는 국무부 본부의 명령을 받고는 대사관의 성조기를 하강한 뒤 그날 밤 부랴부랴 아바나 항구를 통해 쿠바를 떠났다고 회고했다.

당시 항구로 향하는 버스에 올라탈 때 쿠바 정부는 미국 외교관들을 '성난 군중'들로부터 보호한다는 명분을 내세워 여성 부대를 보냈다는 후문이다. 사실 대사관 주변의 쿠바인들은 성이 난 게 아니라 미국 외교관들이 떠나기전에 비자를 받으려던 사람들이었던 것으로 알려졌다. 스미스씨는 1979년 지금의 대사 격인 이익대표부의 대표로 쿠바에 다시 돌아왔다.

아이젠하워 대통령은 쿠바와의 단교를 선언할 당시 "머지 않은 미래에(not too distant future) 양국의 관계가 다시 정상화될 것"이라고 말했지만, 그 예언이 현실화된 것은 54년 7개월 9일이 지나서였다.

[ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]